「グループ魂」のボーカル・三宅弘城やドラマで活躍する大倉孝二など、個性豊かなメンバーが顔を揃える劇団「ナイロン100℃」。この個性的な集団を主宰として率いるのがケラリーノ・サンドロヴィッチ氏だ。12月、いよいよ三重に初登場するナイロン100℃の最新作、その意欲的な演劇活動について聞く。

—KERAさんの作風を考えた時、喜劇でもナンセンス・コメディやシリアス・コメディからシチュエーション・コメディと幅広く、加えて、ポップに再構築した岸田國士短編集、映画の劇化、チェーホフのような人間ドラマ、カフカのような不条理劇などなど、一口では言い表せないスタイルの豊穣さは一つの特徴です。

KERA:毎回毎回「こういうの、やったことないからよく分かんないな」と言いながらやっています(笑)。似たようなことを続けていけば段々うまくなっていくんでしょうけど、全然違う世界観や価値観、面白さを探しにいくところがあるので。まあ、いろいろやるのが楽しいだけなんでしょう。昔は年7本とか平気でやってましたし。

—年7本は、すごいですね。

KERA:あのころは「決めるのが楽しくてしょうがない」という感じでした。今はやり尽くして、ストックはほぼゼロです(笑)。自分の中に設けた完成度のハードルもどんどん高くなり、「これはナシだ」と消去されるアイデアも圧倒的に増えましたし。でもそんな状況でやり遂げられた時の充実感は昔とは全く比べ物にならなくて「ああ、また一つ跳べた、越えられた」という喜びも大きいんです。

—世の中がより「分かりやすい」を求めた流動食のような表現を求める傾向の中、KERAさんの舞台は、演劇の純粋な楽しさの中に、どこかゴリっとしたものもひそんでいて、両方を併せ持ったバランスが絶妙です。

KERA:この間、所属事務所の若い俳優さんたちと話す機会があったんです。よくナイロンの舞台を観てくれるらしく「難しくて分かんない」とか、「面白い時もありますけど…」みたいな反応かと思ったら全然そんなことなくて、作品のファンだと言ってくれるんですよ。いわゆる“エンタメ重視”な作品で活躍する人たちがそう言ってくれたことに、すごく勇気づけられました。やっぱり、チケットが売れてないからとか、興行収入を上げたいからとか、話題になりたいからとか、そういう理由で中身を分かりやすくする行為自体は作品にとってマイナス要因で、そんなたくらみは、お客さんに筒抜けでバレてしまうんじゃないか。そういうことも再確認しましたね。

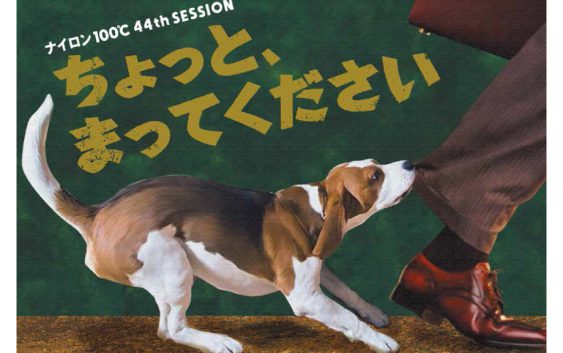

—今回、KERAさんの作品は三重に初上陸。新作について伺えますでしょうか。

KERA:これまでにも何本か、パスティーシュ(作風模倣)でいいから別役(実)さんを目指して書くという試みをやっているんですが、今回目指すのは更にその精度を高めた一作ですね。どうしたって自分の作品になっちゃうんですけれど、別役さんが書いたと勘違いされるぐらい一体化したテイストが目標。金持ちの家族と乞食の家族がいて、彼らが最終的に入れ替わるという、寓話的な物語になると思っています。

—そのプロットだけでも「別役なるもの」を感じます(笑)。

KERA:今作は、最初からポップに提出してそれがめちゃめちゃになっていくような喜劇ではなく、不条理劇という言葉がしっくりくる、ある種の硬さを持った喜劇がつくりたい。もっともらしい前提がある上で、「一番大切だって言ってた要素が、結局、その前提ごとあっという間になくなってるじゃないか!」というような喜劇というか…。<別役劇の登場人物たちはみんな論理的な健忘症だ>という自説があるんですけれど、別役さんが書く人物はひどく論理的な割に、大切なことが抜け落ちていってしまうんです。決して慣れ合わず、品が良く一定の距離感を取りながら「ですます調」でしゃべる。だけど全員が取り返しのつかないところに自分を追い込んでいくんですよね。こういった特徴を捉えて、別役さんに同化するように書いてみたいと思います。

—最後に、今後の展望や夢も伺えますでしょうか?

KERA:現実を見て「ああ疲れちゃうな」と思っても、やりたいことや夢って、いつまでたっても常に現れてくるんですよね。今年、吉永小百合さんが主演を務めた映画「北の桜守」(滝田洋二郎監督)で、舞台パートの演出をやらせてもらったんです。演劇にはできない面白さを思い出して、「また映像もやりたい」という気持ちがフツフツとわきました。でも、「生きている間に思いついたこのアイデアを全部撮れるわけないぞ」とも思いますし(笑)。具体的なことは眼の前に来るまで分からないんですけれど、演劇だけでも、抽象的なアイデアはいろいろ頭に浮かんでいて、これを全部こなすために今のペースで上演していたら2028年ぐらいまで埋まっちゃう。うちの家系は短命で、ジャズミュージシャンをしていた親父は59歳で亡くなったんですが、その時「長く仕事ができると思うと思い残すことが多くなりそうだから、50歳で区切ろう。自分は人よりも20年人生が短いと思ってやろう」と、カウントダウンしながら走ってきたところがあるんです。でもいつからか「(昨年80歳で逝去した)蜷川幸雄さんと同じぐらいまではやりたいな」と気持ちが変化してきました。この歳になると、「今日はなんか右足の小指が痛む」とか、毎日どっかしら不調だし、もはや理由とか原因なんか突き止めもしないですよね。でもなんだか若い時よりも今の方がずっと未来のことを考えるし、老いていくことを楽しんでいる。「50代はまだまだラストスパートじゃないぞ」と感じはじめています。

取材・文:川添史子